24

2017-May

입자 없이 이루어지는 양자통신작성자: Blonix IP ADRESS: *.64.228.3 조회 수: 259

엘리스와 밥은 광자 하나도 건네지 않고 통신한다.

Apr 16, 2013, Edwin Cartlidge, physicsworld.com

아무것도... 입자 하나도 오가지 않고 통신을 할 수 있을까?

사우디아라비아와 미국의 연구원들에 따르면 적절한 광학 디바이스만 있으면 두 사람이 원칙적으로 광자 하나 전하지 않고도 정보를 교환할 수 있다고 말한다.

이번 연구는 이스라엘의 물리학자 아브샬롬 엘리처(Avshalom Elitzer)와 레브 바이드먼(Lev Vaidman)이 1993년에 제안한 '상호작용 없는'(interaction-free) 측정으로 알려진 아이디어를 기반으로 한 것이다. 빛을 이용하여 어떤 물체의 존재를 감지하되, 실제로는 물체에 투사된 광자가 물체로부터 되튀어 나오지 않고도 감지하는 것이다. 엘리처와 바이드먼은 간섭계 내에서 두 가지 경로 중 하나를 차단하면 빛의 파동-입자 이중성에 의하여 디바이스 내의 간섭 패턴을 파괴할 수 있지만, 그러나 실제로는 어떤 광자도 간섭 패턴이 있는 곳에 도달하지 않더라도 그럴 수 있다고 주장했다. 이 가설이 결과적으로 실험으로 확인된 것이다. 또 다른 연구팀은 지난해 이 원리를 이용하여 양자역학적으로 비밀 메시지의 암호화된 키(encoded key)를 암호화(encryption) 및 복호화(decryption) 해냈다.

최근 사우디아라비아의 국책 연구 기관인 KACST(King Abdulaziz City for Science and Technology, 킹 압둘아지즈 과학기술 도시)와 텍사스의 TAMU(Texas A&M University, 텍사스 에이엔엠 대학)의 과학자 팀은 '상호작용 없는' 측정을 이용하여 간단한 암호키 수준이 아니라 실제 메시지 통신을 할 수 있을지 알아보고자 했다. 이를 위하여 그들은 "양자 제논 효과"(quantum Zeno effect)라는 것을 이용했는데, "주전자를 감시하면(감시하는 그때 그때의 매 순간 모든 것은 정지한 상태니까) 물은 결코 끓지 않는다."고 표현되는 현상이다. 달리 표현하자면, 양자 시스템을 반복적으로 측정하면 시스템이 전개되는 것을 방지할 수 있다는 것이다. 측정으로 말미암아 해당 시스템의 측정 확률이 매우 높아지기 때문에 시스템이 원래의 초기 상태로 다시 붕괴하여 되돌아오기 때문이다.

* 참고: 우리에게는 "토끼가 결코 거북이를 따라잡지 못한다."는 제논의 역설이 친숙한데, "화살이 결코 과녁에 도달하지 못한다."는 제논의 역설도 그와 비슷하다. 화살이 과녁에 도달하려면 먼저 과녁까지의 1/2 거리를 통과해야 하고, 또 다시 남은 거리의 1/2을 통과해야 하고, 또 다시 남은 거리의 1/2을 통과해야 하고, 무한히 같은 과정을 되풀이하니 결코 화살은 과녁에 도달할 수 없다는 역설이다. 한편 양자 제논 효과는 또 다른 제논의 역설에서 명명되었다. "순간적으로 보면 화살은 허공에 정지한 상태일 것이다. 순간이 모여 시간이 된다면, 모든 각각의 순간에 정지한 화살이 어떻게 과녁에 도달하겠는가?" 당신이 제논과 같은 시대에 살았다면 이 논리를 반박하기란 쉽지 않았을 것이다.

* 슈뢰딩거의 고양이를 예로 들면, 고양이는 상자를 열어 확인하기 전까지는 살 수도 죽을 수도 있다. 그 안에 있는 독성 방사성 원소가 붕괴되었다면 죽은 것이고, 그렇지 않다면 산 것이다. 그런데 만일 상자를 열어 고양이가 살아 있는 것을 확인하고 다시 상자를 닫는다고 하자. 이 행위로 말미암아 시간은 다시 원래의 초기 상태로 돌아간다. 상식과 직관에는 어긋나지만, 이때부터 다시 방사성 원소를 포함하여 모든 것이 아무일도 없었던 것처럼 원래대로 돌아간다. 시간이 의미가 없는 것이다. 양자 제논 효과는 이것을 실제로 확인하였다.

다이어몬드 패턴

────────

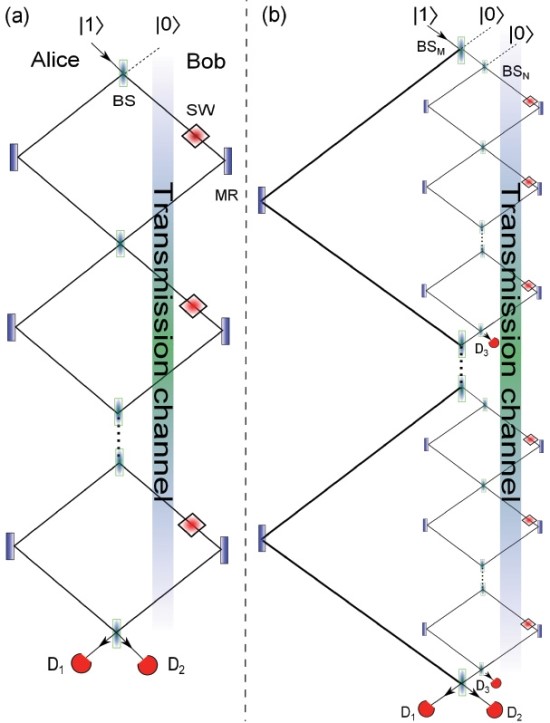

KACST-TAMU 연구팀 설계의 핵심에는 높은 반사율을 갖는 일련의 빔 스플리터(아래 그림 참고)가 사용된다. 아이디어는 이렇다. 엘리스는 광자 하나를 첫 번째 빔 스플리터 쪽으로 보낸다. 밥은 디바이스 뒤에 검지기를 두는데, 자기가 원하면 검지기 스위치를 켜고 광자를 감지할 수 있다. 그런데 검지기 스위치가 꺼진 상태라면 광자는 빔 스플리터에서 반사될 수도 있고, 혹은 통과될 수도 있는 이른바 중첩된 상태로 존재하며, 따라서 적절히 배치된 두 개의 거울에서 반사하게 되면 하나의 광자가 자기 자신과 간섭할 수 있게 된다. 이번에는 검지기를 켠다. 그러면 광자의 파동함수가 붕괴할 수밖에 없고, 두 개의 경로 중에 어느 하나만을 택하게 된다.

* 광자를 검지한다는 것은 광자의 경로를 차단한다는 뜻이다. 따라서 광자가 해당 경로를 움직인다면 검지기에 흡수되어 광자의 존재가 확인되거나, 혹은 해당 경로를 광자가 지나지 않았다고 확인될 수도 있다.

BS는 빔 스플리터를 말하며, SW는 이상적인 스위치를 말한다. 전송 채널(transmission channel)에서 중간에 이브가 광자에 접근할 수 있다. (Courtesy: Salih et al. Phys. Rev. Lett.)

BS는 빔 스플리터를 말하며, SW는 이상적인 스위치를 말한다. 전송 채널(transmission channel)에서 중간에 이브가 광자에 접근할 수 있다. (Courtesy: Salih et al. Phys. Rev. Lett.)

두 번째의 빔 스플리터는 두 경로가 만나는 곳에 놓인다. 밥은 다시 두 번째 검지기를 디바이스 뒤에 놓는다. 다시 두 개의 거울이 놓이고 그 과정이 되풀이 된다. 결과는 일련의 다이아몬드 형태가 반복되는 루프가 된다.

이러한 장치를 이용하여 밥은 엘리스에게 자신과 엘리스 사이에 어떤 광자도 보내지 않고도 자기가 검지기 스위치들을 모두 켰다고 말해줄 수 있다. 즉, 광자 하나 건네지 않고 통신을 할 수 있는 것이다! 모든 스위치가 켜지면 제논 효과가 일어나고 광자의 파동함수는 지속적으로 붕괴하여 동일한 높은 확률 상태로 붕괴한다. 즉, 광자는 밥의 검지기를 하나도 거치지 않고 반사된 경우만 엘리스가 설치한 검지기(그림에서 D2)까지 도달할 수 있다. 만일 중간에 밥이 설치한 검지기(그림에는 나타나지 않지만 SW 부근에 있을 것이다.)에 나타났다면 엘리스의 검지기에는 아무 것도 검지되지 않을 것이다. 반면 밥의 모든 스위치가 꺼지면, 파동함수는 스스로 자가 간섭(self-interference)을 반복하고 최종적으로 엘리스 쪽에서 볼 때 두 개의 검지기 모두에 도달하게 된다. 결론적으로 엘리스는 밥의 메시지("모든 스위치를 켰다." 또는 "모든 스위치를 껐다.")를 그냥 알 수 있는 것이다.

하지만 문제가 있다. 만일 밥이 도중에 설치된 자신에게서 먼 쪽의 검지기 스위치를 어느 하나만 켜면, 그 지점까지는 광자의 파동함수가 진화하게 되고 이제는 밥 쪽 장치에서 발견될 가능성이 높아진다. 달리 말하자면 밥이 광자를 감지하게 되고 실험 의도와는 어긋나게 된다고 한다. 이 문제를 극복하기 위하여 연구원들은 두 번째로 일련의 루프들을 추가했다. 각각의 다이아몬드 내에 빔 스플리터와 검지기, 그리고 거울을 사용하는 두 번째 루프들을 추가한 것이다. 이름하여 "연쇄 양자 제논 효과"(chained quantum Zeno effect). 아이디어는 이렇다. 두 번째 루프들은 각각의 큰 루프가 끝나는 지점에서 파동함수를 리셋(reset)시킨다. 밥의 어떤 검지기에서도 광자를 발견할 의미 있는 정도의 확률을 없애자는 것이다.

* 이 부분은 양자 제논 효과에 대한 의미가 희석된다는 정도로 해석된다. 양자 세계의 시간이 흘러간다는 의미이다. 시간까지도 리셋되어 초기 상태로 돌아가게 한다는 실험 의도가 어긋나는 것이다...지만 원래 논문을 읽을 수도 없고, 나는 이 분야의 전문가도 아니니 자세한 해석은 각자에게 맡긴다.

무한 루프

─────

연구원들에 따르면, 첫 번째와 두 번째 루프들의 수가 무한히 증가한다면 광자가 항상 정확히 엘리스 측의 검지기만을 때리고 밥 쪽의 검지기로는 가지 않게 될 것이라고 한다. 따라서 입자가 없이도 통신이 가능케 한다는 것이다. 그들의 계산에 의하면 약 50개의 1차 루프와 1000개가 넘는 2차 루프들이면 95%의 정확도로 원하는 검지기에 도달할 수 있다고 한다. 물론 원하는 정밀도를 갖는 방대한 수의 광학 디바이스를 만들기는 불가능하지만, 단 하나씩만의 1, 2차 루프로 된 디바이스로도 편광 상태의 중첩과 매우 정밀한 타이밍(timing offset)을 통하여 복수 루프 효과를 낼 수 있도록 설계할 수 있었다. 연구팀 멤버인 TAMU 소속의 슈하일 주베어리(Suhail Zubairy)는 현재 실험실 기술의 효율과 안정성으로 성공률은 약 70~80% 정도라고 말한다.

KACST 소속의 하팀 살리(Hatim Salih)는 자신들의 방식이라면 물리적 신호가 전달되지 않기 때문에 절대적으로 안전한 통신이 가능하다고 말한다. 그러나 방법적으로 너무도 복잡하기 때문에 상용으로 개발되기는 어려울 것이다. 살리는 또한 연구팀의 논문에는 정보가 어떻게 전개되는지에 대해서는 언급하고 있지 않다고 지적한다. 그렇다면 "만일 물리적 입자가 송수신자 간에 정보를 운반하지 않는다면 그걸로 뭘 하겠는가?"라고 그는 말한다.

제네바 대학의 니콜라스 키신(Nicolas Gisin)은 이 연구가 매우 독창적이고 매우 영리한 것이라고 말한다. 물리적으로 주고받는 것이 없는 매우 흥미로운 것이라 설명한다. 주된 도전 과제로는 밥과 엘리스 간에 실제로 얼마나 많은 광자들이 전달되는가를 정확히 정량화하는 것이라고 말한다.

[출처] 엘리스와 밥은 광자 하나도 건네지 않고 통신한다.|작성자 HANS